기후위기 대응을 위한 에너지 전환의 핵심에 ‘태양광’이 있다. 탄소중립 달성을 위한 세계 각국의 노력이 더해지면서 태양광 산업이 더욱 주목되고 있으며, 우리나라 또한 태양광 전후방 산업에서 경쟁력을 높이며 성장하고 있다. 그러나 공급망 이슈, 기술개발 투자, 정책 변화 등의 이유로 태양광 산업은 정체와 성장가능성 사이, 그 어딘가에 있다. 이에 본지는 에너지기술평가원 명승엽 태양광PD의 이슈리포트 연재를 통해 태양광 산업의 주요 이슈를 다루고 향후 전망과 개선점에 대해 살피고자 한다. / 편집자 주

[한국에너지기술평가원 명승엽 PD] 2025년의 글로벌 태양광 시장은 기록적 성장세 속에서도 구조적인 불안정성을 내포하고 있다. 지난해 신규 설치용량은 사상 최고치를 경신했고, 올해 상반기에는 태양광의 기록적인 급증 덕분에 글로벌 재생에너지 발전량이 사상 최초로 석탄화력 발전량을 추월했다.

![지난해 태양광 신규 설치용량이 사상 최고치를 경신했다. [사진=gettyimage]<br>" height="725" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30460_1762150118.jpg)

이러한 성장세에도 생산능력의 80% 이상을 중국이 차지하면서 시장의 공급과잉은 여전하고, 여기에 주요국의 정책, 규제 및 시장 변화가 더해져 글로벌 재생에너지 확산에 불안정성을 키워가고 있다.

그럼에도 태양광의 구조적 성장 동력은 견고하다. 2025년 상반기 재생에너지 발전량이 사상 최초로 석탄화력을 제치면서 세계 최대 발전원으로 부상했고, HJT·후면전극 등 고효율 기술혁신이 가격 하락과 효율 향상을 동시에 이끌고 있다.

다만, 공급망 집중과 소재 의존은 여전히 산업의 약점이다. 양적 팽창을 넘어 지속 가능한 생태계로 전환하기 위해서는 공급망 다변화와 기술 자립, 전력망 투자 등의 전략에 집중해야 하는 시점이다.

#1. IEA PVPS, 2024년 글로벌 태양광 신규 설치용량 기록 경신… 중국의 공급망 독점과 공급과잉은 지속

국제에너지기구(IEA) 태양광발전시스템 프로그램(PVPS)이 최근 발표한 2025년 글로벌 태양광 적용 경향 보고서(Trends in Photovoltaic Applications 2025)에 따르면, 2024년 글로벌 태양광 시장은 신규 설치, 모듈 생산량 및 모듈 생산용량 측면에서 이전 기록을 모두 갈아치웠다.

![2024년 글로벌 태양광 시장 경향 [출처=(IEA PVPS) Trends in Photovoltaic Applications 2025, 2025. 10.]<br>" height="502" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30461_1762150119.jpg)

2024년 글로벌 태양광 신규 설치용량은 553-601GW DC, 누적설치용량은 2.26TW를 기록했다. 이중 유틸리티 규모 태양광의 신규 설치용량은 373GW로 전체의 62%를 차지했고, 누적 설치용량에서 차지하는 비중은 57%이다. 즉, 2024년 분산형 태양광 신규 설치용량은 280GW 수준이다.

중국의 2024년 태양광 신규 설치용량은 309-357GW로 전체의 59%를 차지하며, 압도적 1위를 기록했다. 2위는 유럽연합(EU) 66GW, 3위는 미국 47GW, 4위는 인도 32GW, 5위는 파키스탄 18GW, 6위는 독일 17GW 순이다.

2024년 글로벌 모듈 생산량은 728GW로, 2023년 대비 18.5% 증가했다. 이중 결정질 실리콘 모듈의 글로벌 시장점유율은 98%로 유지되었다. 중국의 태양광 생산량은 여전히 압도적인 우위를 유지했다.

![2024년 국가별 태양광 밸류체인 점유율 [출처=(IEA PVPS) Trends in Photovoltaic Applications 2025, 2025. 10.]<br>" height="305" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30462_1762150119.jpg)

2024년 중국의 밸류체인별 생산량(2023년 점유율→2024년 점유율)은 폴리실리콘 1.82백만MT(92→93%), 웨이퍼 776GW(98→97%), 태양전지 678GW(92→90%), 모듈 627GW(85→86%)였다. 기술적인 측면에서는 n형 TOPCon 태양전지 비중이 70%로 시장의 새로운 주류가 됐고, 양면형 모듈 비중도 77.6%로 시장을 주도했다.

2024년 글로벌 모듈 생산용량은 수요를 무시하고 무려 1,405GW로 점프했는데, 이중 중국이 83%인 1,156GW를 보유하면서 글로벌 공급과잉을 초래했다. 글로벌 태양전지 생산용량도 무려 1,427GW에 도달했는데, 이중 중국이 91%인 1,301GW를 보유하고 있어 세계에서 제일 값싼 반도체 소자로 자리 잡는데 기여하고 있다.

![2024년 글로벌 태양광 생산량과 생산용량 [출처=(IEA PVPS) Trends in Photovoltaic Applications 2025, 2025. 10.]<br>" height="546" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30463_1762150119.jpg)

그 결과, 2024년 순손실을 보고한 제조업체가 더욱 증가했다. 트리나솔라(Trinasolar) 등 일부 기업은 수익 다각화와 운영 안정화를 위해 BESS(배터리 에너지저장장치) 시스템 및 통합 솔루션 사업에 집중하고 있다.

결정질 실리콘은 이제 상업적 효율의 종착점에 근접하고 있고, 특정국의 독점을 피하기 어려워졌다. 이에 탠덤 및 페로브스카이트 박막과 같은 차세대 기술에 대한 지속적인 연구도 강조되고 있다.

하지만 태양광의 차세대는 시장에서 결정질 실리콘에게 완패한 뒤에 다가올 세대이기 때문에 대규모 상업생산은 아직 시작되지 않았다고 IEA PVPS는 지적했다.

#2. IEA, 2030년까지 태양광이 재생에너지 성장의 80% 주도 전망… 그러나 주요국 정책변화에 보급 전망치 하향

IEA의 최신보고서인 ‘2025 재생에너지(Renewables 2025) 보고서’는 2030년까지 글로벌 재생에너지 보급량을 4.6TW로 전망하면서 누적 설치용량 증가분의 80%를 태양광이 차지할 것으로 예상했다. 저가의 태양광 모듈 비용, 비교적 효율적인 인허가 절차, 개선된 사회적 수용성을 보급의 주요 원동력으로 분석했다.

![현재의 정책기반 연도별 태양광과 풍력 글로벌 신규설치용량 전망 [출처=(IEA) Renewables 2025, 2025. 10.]<br>" height="499" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30464_1762150119.jpg)

그러나 정책, 규제 및 시장 변화를 반영하여 2030년까지의 재생에너지 성장 전망치를 작년에 제시했던 전망치 대비 248GW(-5%) 하향 조정했다. 인도·유럽·신흥시장의 재생에너지 설치 가속화에도 불구하고, 미국과 중국의 정책변화와 경기둔화로 인하여 예상 설치용량이 감소했다.

미국 시장의 경우, 트럼프 행정부의 OBBBA에 따른 투자세액공제(ITC) 및 생산세액공제(PTC)의 조기 폐지와 엄격한 외국우려기관(FEOC) 견제로 인해 지열을 제외한 모든 기술에 대한 전망치를 50% 하향 조정했다. 특히, 주택용 지붕 태양광의 경우에는 2025년을 마지막으로 ITC가 폐지되므로 타격이 심각할 것으로 예측한다.

![2024년과 2030년 글로벌 재생에너지 발전량과 비중 비교 [출처=(IEA) Renewables 2025, 2025. 10.]<br>" height="509" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30465_1762150119.jpg)

중국이 고정형 발전차액지원제도(FIT)에서 시장 중심 가격인 고정차액계약(CfD)으로 전환한 것도 이번 하향 조정의 중요한 배경이다. 중국이 시장제도 전환 직전인 상반기에만 280GW DC를 설치하면서 상반기 글로벌 신규 설치용량이 380GW DC라는 신기원에 도달했지만, 하반기에는 둔화가 뚜렷하기에 2025년 연간 태양광 신규 설치용량은 600GW 정도로 보수적으로 전망하고 있다.

정책적인 제약으로 인한 자본확보의 어려움과 더불어 급속한 재생에너지 성장은 계통에 압력을 가하고 있어 저장, 유연한 발전 및 통합에 대한 긴급한 투자를 요구하고 있다. 이러한 어려움에도 불구하고, 개발업체와 구매자 모두 태양광발전 비용 절감의 혜택을 누리고 있다.

이에 재생에너지 개발업체들은 2030년 보급 목표를 상향 조정하거나 유지하고 있다. RE100 등 기업 PPA 계약, 공공 서비스 및 상업 발전소 계약의 확대가 주요 성장 동력으로, 2030년까지 글로벌 재생에너지 설치용량 확대의 30%를 차지할 것으로 예측된다.

![2024년 대비 2030년 태양광 밸류체인별 지역별 생산용량 전망 [출처=(IEA) Renewables 2025, 2025. 10.]<br>" height="480" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30466_1762150120.jpg)

이는 작년 예측치에 비해 2배 수준으로 상향된 값이다. 반면, 해상풍력은 여러 어려움에 직면해 있으며, 향후 5년간의 예측 성장률은 25% 이상 하향 조정됐다.

태양광 공급망은 특정 국가에 고도로 집중될 것이며, 이는 공급망 위험을 부각시킬 것으로 경고하고 있다. 과잉 생산용량, 낮은 가격, 무역 장벽, 규제 변화로 인해 중국 내 태양광 공급망에 대한 신규 투자가 둔화되고 있지만, 중국 외 지역의 생산용량은 확대되고 있다.

태양광 제조 투자 둔화와 계획된 생산용량 감축에도 불구하고, 중국의 대규모 기존 생산 기반은 2030년까지 글로벌 태양광 공급망에서 지배적인 지위를 유지할 것으로 예상된다.

2030년 밸류체인별 중국의 점유율 전망은 폴리실리콘 90%, 웨이퍼 95%, 태양전지 85%, 모듈 75%으로, 전반적으로 현재와 비슷한 압도적인 우세가 유지될 것으로 예상된다.

글로벌 태양광 보급이 가속화되면서 주요 전극 소재로 사용되는 은(Ag)의 가격 폭등을 부채질하고 있는데, 은의 주요 생산국이 멕시코, 중국, 페루 3개국으로 제한되어 있어서 이러한 은값 고공행진은 앞으로도 지속될 전망이다. 이는 향후의 단가저감을 위한 기술혁신을 견인할 것으로 예상된다.

#3. Ember, 2025년 상반기 글로벌 재생에너지 발전량 사상 최초로 석탄화력 발전량 추월… 태양광의 기록적인 급증 덕분

기후·에너지 씽크탱크 엠버(Ember)는 2025년 글로벌 전력 중간 보고서(Global Electricity Mid-Year Insights 2025)에서 글로벌 전력수요의 93%를 차지하는 88개국의 상반기 월별 전력 데이터를 평가했다.

![상반기별 글로벌 발전량 변화 [출처=(Ember) Global Electricity Mid-Year Insights 2025, 2025. 10.]<br>" height="595" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30467_1762150120.jpg)

그 결과, 380GW DC에 이르는 태양광 신규 설치용량의 기록적인 증가 덕분에 재생에너지가 처음으로 석탄화력을 제치고 세계최대 발전원으로 부상했다고 한다.

동기간 재생에너지 발전량은 5,072TWh를 기록하며 전년동기 대비 363TWh 증가한(+7.7%) 반면, 석탄화력 발전량은 4,896TWh로 전년동기 대비 오히려 31TWh 감소했다(-0.06%).

상반기 태양광 발전량은 전년동기 대비 306TWh 증가하며(+31%), 글로벌 전력수요 증가량 369TWh (+2.6%)의 83%를 충족해 준 것으로 추정된다. 참고로, 상반기 풍력발전의 증가량은 97TWh를 기록하면서 태양광과 풍력의 합산 발전량은 413TWh 증가했다.

결과적으로, 태양광이 글로벌 전력믹스에서 차지하는 비중은 2024년 상반기 6.9%에서 2025년 상반기 8.8%로 증가했다.

![연도별 글로벌 태양광 누적설치 속도 [출처=(Ember) Global Electricity Mid-Year Insights 2025, 2025. 10.]" height="647" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30468_1762150120.jpg)

지역적으로 살펴보면, 중국이 시장 지향적 가격 개혁으로 전환하기 직전 태양광 설치가 급증하면서 글로벌 태양광 발전량 성장의 55%를 차지하며 주도했고, 미국이 14%, EU 12%, 인도 5.6%, 브라질 3.2%를 각각 차지했다.

중국과 인도는 태양광 중심으로 재생에너지 보급을 확대하면서 석탄 사용량이 전년동기 대비 크게 감소했다. 그러나 가스 가격이 상승한 미국과 기상악화로 인한 재생에너지 발전량이 감소한 EU에서는 석탄 사용량이 오히려 증가했다.

태양광과 풍력의 발전량 증가가 글로벌 전력수요 증가를 충족시키자, 세계는 이제 화석연료 수요의 정점에 도달했다고 판단하고 있다. 탄소중립을 달성할 수 있도록 청정에너지 중심의 에너지 대전환을 이루려면 지금보다 보급을 가속화하기 위한 전력망에 대한 투자와 개발도상국에 대한 지원이 필요하다고 지적한다.

![2024년 상반기 대비 2025년 상반기 글로벌 전력수요와 발전량 변화량 [출처 : (Ember) Global Electricity Mid-Year Insights 2025, 2025. 10.]<br>" height="816" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30469_1762150120.jpg)

한편, 유로스타트(Eurostat)에서는 2025년 6월 태양광은 EU 전력 생산의 22.0%를 차지하며, 주도했다고 발표했다. 태양광 비중이 원자력 비중인 21.6%를 넘어서면서 EU의 전력 생산을 주도한 최초의 사례라고 한다.

#4. PV InfoLink, 수요와 공급의 시장역학 속 태양광 모듈 BOM 기술 진화… 기술 및 가격 혁신이 견인

태양광산업 분석 기관 PV InfoLink는 최근 태양광 모듈의 BOM (Bill of Material)이 진화를 거듭하고 있다며 기술혁신, 단가저감, 출력향상, 사용처 다변화 측면에서 모듈 BOM 개발 동인을 분석했다.

![n형 TOPCon G2B 모듈과 G2G 모듈의 비용 구조 비교 [출처=(PV InfoLink) 2025. 9.]<br>" height="575" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30470_1762150120.jpg)

첫 번째, 기술혁신을 통해서 n형 태양광 모듈 시대를 맞이하면서 고급 패키징 솔루션이 요구된다. 태양광 모듈 기술이 n형 시대로 완전히 전환됨에 따라 모듈 패키징의 BOM도 이에 맞춰 최적화되고 있다.

후면전극(BC) 모듈의 경우, 태양전지 상호연결 공정에서 우수한 용접 및 절연 성능을 보장하기 위해 솔더 페이스트와 절연 접착제가 필요하다. 독창적인 스트링 솔더링 기술은 구리-알루미늄 복합 리본의 채택을 촉진한다.

HJT 모듈의 경우, 태양전지가 자외선 노출, 수분 침투, 고온 납땜에 민감하기 때문에 자외선 다운컨버전(down conversion) 봉지재, 저온 리본, 부틸 모서리 실란트 등의 소재혁신을 요구하고 있다.

차세대 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지 개발을 위한 저온 열가소성 봉지재 개발도 활발하다. 최근 각광받는 제로버스바(0BB) 설계를 위한 맞춤형 스킨 필름, 스트립 필름, 자외선 접착제 개발도 활발하다.

![모듈 프레임 단가저감을 위한 진화 [출처=(PV InfoLink) 2025. 9.]" height="590" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30471_1762150121.jpg)

두 번째, 그리드 패리티(grid parity) 달성과 에너지전환 가속화의 핵심 동력인 단가저감 측면에서 가격혁신이 이뤄지고 있다. BOM 내에서 단가저감 전략은 주로 재료 조정, 구조 최적화, 두께 감소를 통해 실현된다.

TOPCon G2G (glass-to-glass) 모듈의 경우에는 전계유도열화(PID)와 수분 침투 방지 목적으로 기존에는 EPE (POE) + EPE (POE) 구조를 사용하다가 현재는 EPE + EVA가 주류가 되었다.

최근에는 EVA의 단점을 극복한 내산성 및 내PID EVA가 개발되면서 EVA + EVA로 도전하고 있다. 이러한 전환을 통해 EVA의 비중이 점차 증가하여 전체 BOM 비용이 절감될 수 있다.

프레임 소재의 경우에는 기존 알루미늄 프레임에서 새로운 알루미늄 합금, 강철, 복합 소재 프레임 등으로 진화하여 단가저감을 촉진하고, 더 얇은 디자인과 구조 최적화를 통해 경량화를 추진한다.

봉지재, 유리, 리본의 경우에는 소재 두께를 줄이는 박형화를 통하여 가격혁신에 도전하고 있다. 최근 은 가격이 폭등하면서 은 소모량을 줄이는 금속 페이스트 개발도 활발하다.

![사용처 다변화 시스템별 모듈 BOM 요구사항 [출처=(PV InfoLink) 2025. 9.]<br>" height="458" loading="lazy](https://cdn.solartodaymag.com/news/photo/202511/20229_30473_1762150121.jpg)

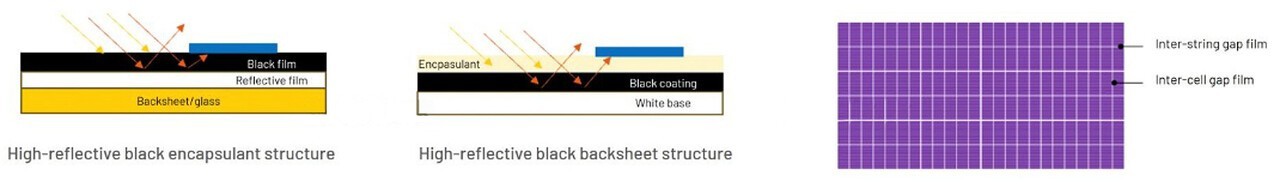

세 번째, 출력향상 측면에서는 태양전지에서의 광 흡수를 개선할 수 있는 모듈 소재를 개발하고 있다. 모듈에서의 빛 가둠 효과를 극대화하기 위해서 고반사율 검은색 봉지재, 고반사율 검은색 백시트, 갭 필름은 물론 고반사율 흰색 봉지재, 고반사율 검은색 그리드 패턴 백시트, 반사 버스바, 삼각형 리본 등의 다양한 광학 설계가 시도되고 있다.

광학적 특성을 최적화하기 위해 이중막 반사방지코팅(ARC) 유리로 투과율을 개선하고, 모듈 면적 확장으로 수광면적을 향상하여 고출력화를 추구하고 있다.

네 번째, 태양광 사용처 다변화를 위한 다양한 응용제품이 출현하면서 BOM 기술이 다각화하고 있다. C&I 및 주택 지붕용 등 고급 분산형 시장이 활성화되면서, 심미성 향상을 위한 올-블랙 모듈을 제작하고자 무색 유리와 백시트, 봉지재, 프레임, 버스바에 검은색 소재를 개발해 채택하고 있다. 사막, 해상, 우박 내성 등 가혹한 환경에 적합한 모듈도 주목을 받으면서 맞춤형 모듈 BOM이 개발되고 있다.

최근 국내 태양광산업 생태계가 어려움을 겪으면서 모듈의 BOM을 중국에 거의 의존하고 있는데, 국정과제인 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 이루려면 우리나라 환경에 적합한 태양광 모듈 핵심소재의 국산화 개발이 필요하다.